“Questo pezzo lo dedico a Manuel Mangili, ispiratore e coautore inconsapevole, oltre che mio primo lettore”. L’autore.

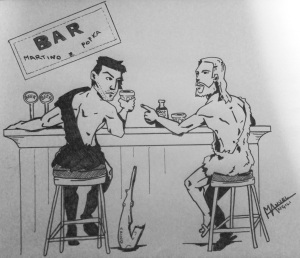

Pofka e Martino.

Due maschere, due ruoli carnevaleschi.

Uno figlio di un fisico polacco, l’altro di un pentito siciliano.

Entrambi figli di emigrati. Entrambi laureati in lettere e senza un lavoro fisso.

Amici da sempre. Fin da quando nel cortile si contendevano le attenzioni del più simpatico del gruppo. Il più “splendido” e ambito. Paradigma dell’italiano “sorriso e battuta” disarmanti.

Ora, i più “splendidi” erano loro.

Come se non fosse stato per caso si erano ritrovati in un momento della loro vita in cui dubbi e domande erano comuni. Vivevano una sintonia inusuale per due solitari guerrieri ribelli come loro, sempre stati contro tutti e contro tutto.

Da quando si erano reincontrati si trovavano più o meno ogni notte allo stesso pub. Seduti al bancone, con un liquore in mano e a parlare liberi di ogni cosa. Analizzavano il mondo intero, senza preconcetti o inibizioni.

Ma in fin dei conti sembravano impersonificare due visioni, due concezioni definitivamente opposte.

Quella sera, dopo essersi confessati di essere uno “un idealista”, l’altro “un pragmatico”, Pofka e Martino si ritrovarono a discutere sul bene e sul male.

Martino: “Il male è più di successo del bene. Il cattivo, lo scorretto è più efficace del corretto”.

“Però, sai cosa fa veramente la differenza?” lo interruppe Pofka.

Martino: “Cosa?”

Pofka: “Le donne”.

Martino: “Le donne?”

Pofka: “Sì, le donne. Se le donne non scegliessero il potere, ma la nobiltà e la lealtà di un uomo, se scegliessero la giustizia,la libertà e la generosità, allora il potere non coinciderebbe più col successo. L’uomo di successo sarebbe il povero, nobile e forte. Non il ricco spregiudicato e potente. Se ti scelgono le donne sei di successo, e sei di successo perchè ti scelgono le donne”.

Martino, interessato dall’interpretazione originale dell’amico, disse con un ghigno curioso:“Può essere”.

Pofka: “Se ci fossero due persone, due rappresentanti di due stili di vita complementari e opposti: uno della spregiudicatezza, della cattiveria finallizzata alla realizzazione dello scopo e l’ottenimento del potere, l’altro dell’ideale, della nobiltà e della forza”.

“Un po’ come Caino e Abele” lo interrupe Martino.

Pofka: “ Sì, Caino e Abele. E che entrambi fossero da sempre i due rappresentanti ultimi di due regni, di due modi di vivere da sempre in contrasto e naturalmente opposti; se questi combattessero, a mani nude in un combattimento finale in cui chi perde perde tutto..e in cui le regole sono: “si combatte solo a mani nude”..mi segui?”

Martino: “ti seguo”

Pofka: “..nella durata di tutto il combattimento Abele usasse le mani nude e dominasse Caino per forza e abilità,fino a che però Caino non tira fuori un arma (contro le regole) e lo neutralizza, vincendo.

Martino: “Caino vincerebbe il potere”.

Pofka: “Sì, ma se tutte le donne presenti su la faccia della terra in quel momento si schierassero dalla parte di Abele, rinunciando a vivere nel regno di Caino, fino a morire piuttosto…Se scegliessero la nobiltà, la lealtà e la correttezza di quell’uomo sconfitto dalla cattiveria, dalla slealtà e dalla spregiudicatezza di Caino. Se scegliessero quell’uomo che se pur ci fosse stata la possibilità di barare e combattere armi pari contro il baro, non l’avrebbe mai fatto per idealismo, coerenza e correttezza eroiche, il vincitore alla fine sarebbe comunque lui. Perché le donne l’hanno scelto e perciò l’hanno reso il vincitore. Caino, rimarrebbe solo. Col potere, ma il suo istinto accuserebbe un grosso colpo. Dallo stomaco, qualcosa raggiungerebbe il suo cervello facendo leva sulla sua etica. A poco a poco perderebbe le forze. E a quel punto o si adatta o muore. O diventa “buono” o muore. E invece, nella vita succede il contrario: Abele si adatta a Caino dopo aver ricevuto il grosso colpo. Ed è Caino il paradigma più vincente”.

Martino: “Quindi c’è differenza tra potere e forza..Chi raggiunge il potere con qualsiasi strada, può soggiogare il forte, fare leva sul suo istinto di sopravvivenza e modificarlo”.

Pofka: “Sì”.

Martino: “Ma allora non solo le donne, ma anche chi è al potere può decidere quale paradigma far dominare”.

“Proprio così” disse Pofka soddisfatto, sorseggiando il suo liquore.

“L’uomo, che se ne farebbe del potere senza le donne? Ogni cosa che fa è per conquistare la donna. Ogni singola cosa la fa per la donna. Il poeta che scrive poesie specializzandosi nella sua sensibilità, il business-man che crea e trasforma business facendo soldi, persino il filosofo che vive nei suoi pensieri, ognuno di loro agisce in quel modo”,

Si fermò a sorseggiare ancora una volta il suo whiski e riprese: “Perché in un momento della sua vita ha percepito che quello era il modo per conquistare la donna. Per il resto, chi agisce schiacciando e barando, lo fa sempre per la donna: per mantenerla a se”.

Mentre erano assorti in quei discorsi, Pofka si soffermò con lo sguardo su una coppia appena dietro Martino.

Il ragazzo, capelli radi e corti, stempiatura e piazzola evidenti, indossava un maglioncino a V coi rombi fucsia e color salmone. La ragazza, bionda, capelli corti, occhi verdi e un neo sulla gota destra, sembrava guardare Pofka già da un pò.

Forse, aveva sentito i discorsi che lui stava facendo assieme a Martino.

A un certo punto, mentre i loro occhi erano gli uni negli altri, la ragazza piano piano gli mostrò il dito medio.

Continuarono a guardarsi negli occhi. Per un minuto circa filato, finché Pofka non disse:

“Perché?”

Lei rispose muovendo le labbra:

“Sfigato”.

Martino chiese a Pofka cosa stesse succedendo e Pofka, dopo aver ripetuto “Perché?”, spiegò velocemente a Martino che una ragazza lo fissava con un’ “espressione di dissenso”.

Lei continuava a guardarlo.

Poi, dopo altri minuti che si fissavano Pofka le disse:

“Possiamo stare così tutta la serata. Che hai? Ti piacciono i miei occhi?”

Lei fece spallucce.

I suoi, Pofka, li trovava splendidi.

“La adoro” disse a Martino, “mi fissa e mi sfida. Io la adoro”.

“Che cazzo dici Pofka?”

“E’ splendida. Mi ha offeso. Mi sta sfidando, ma la adoro. Non so neppure il perché mi stia facendo questo. La adoro. La adoro. Lei lo sa.

Vedi? quello che stavamo dicendo: sa quello che sono, sa che la voglio e mi mostra il medio. Lei sa tutto e lo capisce, non so come, ma lo capisce. Io la voglio, e in qualche modo lei lo sa. E’ con quel senza palle anonimo che ha attaccato lite con te mercoledì alla fiera del libro ricordi?”.

“Già. E’ il suo ragazzo?”

“Eppure non si sono scambiati neppure una carezza per tutta la serata”.

“Fatto sta che si accompagna con quello”

“Comune, senzainfamiasenzalode, insulso e pure bruttino”. Disse Pofka, e aggiunse:

“Oi, lei ha fatto spallucce e mi continua a fissare”

“Sprechi il tuo tempo con me? Guarda il tuo ragazzo, no?”. Disse Pofka alternandosi tra le riflessioni comuni con Martino e l’interazione con la ragazza.

“Mi guarda. Che begli occhi, la adoro. E’ splendida. E’ splendida”.

All’improvviso Pofka si alzò, sotto gli occhi curiosi e attenti di Martino. Si fece spazio tra le sedie e raggiunse il tavolo della biondina.

La guardò e le disse:

“Hai ragione a mandarmi a fanculo, e mi accodo a te: mi mando anch’io a fanculo. E sai perché?

Perché appartengo a quel genere di persone che per timidezza non si avvicinano mai a un tavolo di un pub per dire con cortesia e stile a una ragazza come te, che la trovano bellissima, la più bella donna che abbiano mai incontrato.

Io mi faccio coraggio, e ora,

mi sento di chiederti scusa a nome di tutta questa categoria,

perché non agiamo.

E alla fine, vi costringiamo ad uscire con uomini vuoti e senza fascino”.

A quelle parole Pofka guardò il tizio ‘senzainfamiasenzalode’ dritto negli occhi, lui accennò una reazione di finto orgoglio, ma si rimise a cuccia non appena vide dietro di Pofka, Martino, spostare di riflesso la sedia. Pronto a raggiungerlo.

Pofka concluse:

“E se mi mandi a fanculo, forse è perché tutto questo, tu già lo sai”.

Tornata la quiete.

Fatta pace col senzainfamiasenzalode amico del propretario del pub amico di Pofka e Martino.

Uscita la coppia senzainfamiasenzalode-biondina.

I due amici continuano a discorrere.

Martino: “Caino e Abele.”

Pofka: “Caino e Abele. Li posso percepire con chiarezza nel mondo. L’uomo di successo è necessariamente Caino. Chi ha successo non può nella sua storia non avere usato ‘cattiveria’, che è in assoluto efficace alla sopravvivenza.Abele, inteso come chi rifiuta sempre il male, perisce. E’ il più debole, non godrà della sua famiglia e della dolcezza delle donne sensibili e timide, che mai si esporranno.Caino sì. Caino farà una famiglia, prenderà con prepotenza e sicurezza la donna, strappandola a qualche Abele timido e incapace di agire. Avrà figli da cui sarà amato. Sarà leader di gruppi di cui sarà stimato e che lo narreranno alla storia come un uomo capace e di valore. Vivrà abbastanza a lungo per diventare il buono, cambiato dall’amore, oppure solo per la storia: morirà come Ser Ciappelletto, santo per i posteri”.

Martino: “Perciò, la storia la fanno i Caino”.

Pofka: “Sì. Gli Abele, timidi, introversi, emotivi, sensibili, gentili e premurosi, incapaci di agire, moriranno soli e sconosciuti. Al massimo, subiranno la storia e ne saranno modificati in uomini acidi e rancorosi. Disillusi e senza amore. Moriranno da Caino agli occhi del mondo”.

Martino: “Perciò non c’è spazio per il bene in questo mondo?”

Un nodo difficile da sbrogliare.

E con questo nodo si salutarono, e andarono a dormire.

Sono le quattro del mattino. Pofka sta dormendo ormai da un’ora. All’improvviso sente il telefono squillare.

Martino: “Eureka.”

“Che c’è?” rispose assonnato e pacioso Pofka, riconoscendo la voce di Martino.

….

Un attimo di silenzio e Martino esordì:

“Ma come puoi definire uno, ‘Abele’, con certezza?”

Aspettò un attimo, e un pò confuso Pofka iniziò a parlare: “Ad esempio io, penso con pietà e compassione a tutte le persone deboli che subiscono l’invadenza…la prepotenza dei più forti. Ho simpatia per il più debole. Non agirei mai con forza nei confronti di un debole e piuttosto di calpestargli i piedi, me li farei calpestare….”

Martino: “Ma non è umano! Non puoi andare verso il dolore consapevole. L’uomo rifugge il dolore. Essere buoni non lo puoi volere. Finiresti per non fare male agli altri, ma, su tutti, distruggeresti te stesso. E se siamo figli di Dio, stai facendo male a un figlio di Dio. Potresti dire che sei buono nel pensiero, vivendo nell’ideale, ma nell’azione puoi far male. Esattamente come me che sono più pratico. Ma non lo saprai mai. Mentre potrei dirti, che io, che penso a volte cattiverie, ho agito bene in alcune situazioni. Tu rifuggi il fango per principio, “che è male” giusto? perché sei abituato al bene. Ma non è detto che quando, rifiuti ciecamente il fango, ‘pulendoti’, non lo rigetti in faccia agli altri. Non è detto che non risulti fonte del loro male”.

Pofka: “Ho capito.”

Martino: “Bisogna agire, secondo ciò che si ritiene giusto, consapevoli che siamo limitati”.

“Occorre essere come bambini”. Rispose Pofka ormai del tutto sveglio e pienamente partecipe della nuova discussione.

Martino: “Già, ma il concetto è che essere bambini non significa essere buoni. Fare e pensare sempre la cosa buona, non è così. Non lo è. Essere come bambini significa lottare, piangere, gridare per ciò che si vuole, che si crede giusto. Con la propria limitata visione. Non pensare al tutto, al destino..a chi è buono e chi è cattivo..Sono pensieri di Dio. Occorre agire, all’interno del tuo piccolo mondo e cercare il meglio..del “qui” e dell’ “ora”, per il tuo piccolo mondo”.

Pofka: “Già. Il bambino non vive nel passato, ne nel futuro, il bambino cerca sempre il modo migliore..in quel momento, in quella situazione”.

Martino: “L’essenza più vera è quella del fanciullo, che crescendo ci fanno credere di dover abbandonare. E quando sarai come un bambino, non vivrai nel passato ma nel presente!”

Mezz’ora dopo..Questa volta è il telefono di Martino a squillare interrompendogli il sonno.

“Li ho sognati”.

Ovviamente era Pofka.

“Chi?” rispose assonnato ma pacioso Martino.

“Caino e Abele”.

“davvero?” disse Martino ridendo felicemente.

“Sì. E si abbracciavano”. Rispose altrettanto felicemente Pofka.

“Abele diceva ‘Ti prometto che non ti farò più pesare la saggezza e il mio idealismo, e proverò ad imparare da te ad essere più pratico’. E Caino gli rispondeva ‘Ti prometto che cercherò di insegnarti la praticità, e di imparare da te ad essere più altruista’. Alla fine, ‘Ti voglio bene Caino’, ‘Ti voglio bene fratello mio’.

“Notte Martino”

“Notte Pofka”